わ 私たちが、

か 変えます。

つ 創ります。

き 協働参画社会

か 変えます。

つ 創ります。

き 協働参画社会

若槻地区の概要

若槻地区の概要

若槻地区は、長野市の北部三登山(923m)のすそを南北に走る旧北国街道に沿って、南から稲田、徳間、若槻東条、上野、田中、田子、吉が連なり、西側に檀田、若槻団地、東側に東徳間、上野ヶ丘など11の区があります。

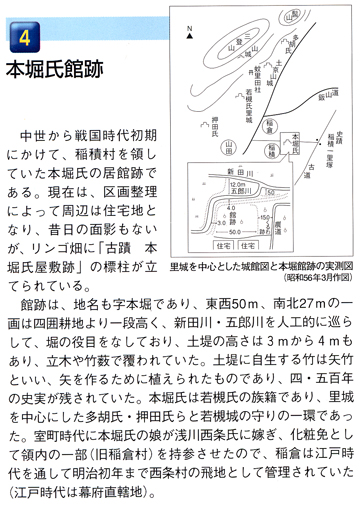

この地域には、多くの遺跡や古墳群がありその発掘状況から縄文、弥生時代の古くから人々は山腹や平地に住みついて小集落を形成し、徐々に規模を大きく発達させてきたことが分かります。

信濃国「若槻の庄」の名が歴史に登場したのは、鎌倉幕府の日誌「吾妻鏡」の中の文治2年(1186年)の記述が最初とされていますが、その成立はもっと古く平安時代後期と言われています。

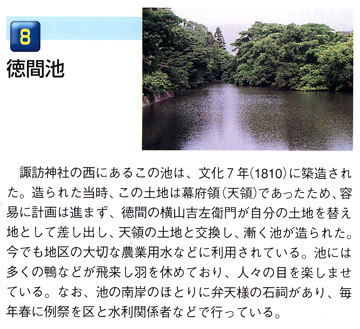

その後、江戸時代慶長年間に開かれた北国街道においては、善光寺宿と牟礼宿の中間に位置する宿駅として新町(あらまち)宿が設けられ、稲積(現在の稲田)、徳間、東条の三村が長い間伝馬などの宿駅の役目を果たしてきました。

かつての桑畑、りんご畑は宅地となり、水田は減反の一途を辿って、急速に住宅地域・商業地域に変貌しています。

若槻大通り、サンロード、東豊線などの都市計画道路が地区内を走り、これらの幹線道路沿いにはレストランやスーパーマーケット等の商業施設が集積し、さらに周辺には、若槻団地をはじめ整然と開発された住宅団地が相次いでできて発展を象徴しています。善光寺平を見下ろす三登山、髻(もとどり)山は戦国時代には要衝でした。

三登山トレッキングコースは史跡を訪ねながら四季折々の表情を楽しめ、市民に親しまれています。

明治22年(1889年)檀田村、稲田村、徳間村、東条村、上野村、田子村、吉村が合併して若槻村(人口3,800余人)となり、昭和29年(1954年)若槻村(人口6,170人)が長野市に合併した。

若槻地区の詳細

令和7年4月1日現在 (総会資料より抜粋)

上段 : 令和7年4月1日現在 / 下段( )内 : 令和6年4月1日現在

| 項 目 | デ ー タ | 備 考 |

|---|---|---|

| 人 口 | 19,741人 (19,802人) |

長野市 360,540人 長野市(363,343人) |

| 世 帯 数 | 8,748世帯 (8,654世帯) |

長野市 165,081世帯 長野市(164,420世帯) |

| 総 面 積 | 12.68 ㎢ | 東西3.4km 南北5.8km |

| 65歳以上の人口 | 5,941人 (5,939人) |

長野市 111,988人 長野市(112,230人) |

| 高 齢 化 率 | 30.1% (30.0%) |

長野市 31.1% 長野市(30.9%) |

| 15歳未満の人口 | 2,380人 (2,387人) |

長野市 40,513人 長野市(41,666人) |

| 年少人口率 | 12.1% (12.1%) |

長野市 11.2% 長野市(11.5%) |

| 主な文化財 | 稲積の一里塚(市文化財) 稲田のエノキ(市天然記念物) 山千寺銅造観音菩薩立像(国文化財) 山千寺観音堂及び境内一体(市文化財) 若槻山城本郭跡(市文化財) |

若槻地区住民自治協議会「コミュニティわかつき」事務局

〒381-0084

長野市大字若槻東条505-1(若槻支所内)

TEL/FAX 026-266-0034

mail:komiwaka@bj.wakwak.com

URL:http://www.komiwaka.com

地図をクリックすると拡大します。

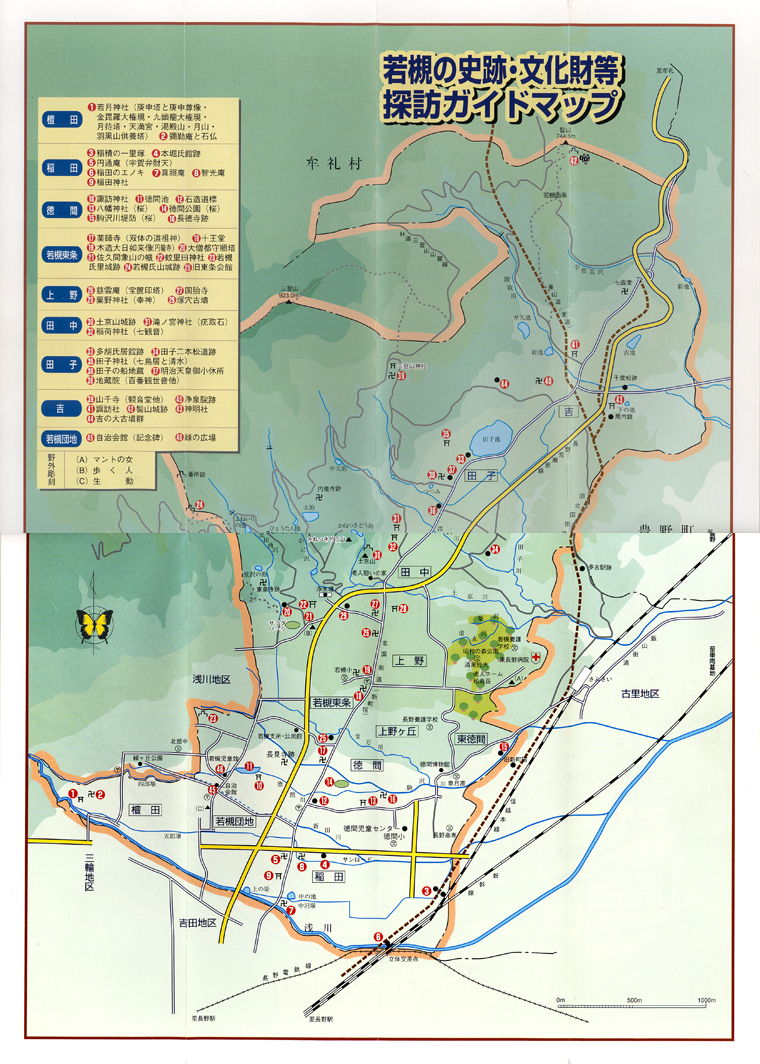

ガイドマップ

| 若槻の史跡・文化財探索ガイドマップ | |

|---|---|

|

|

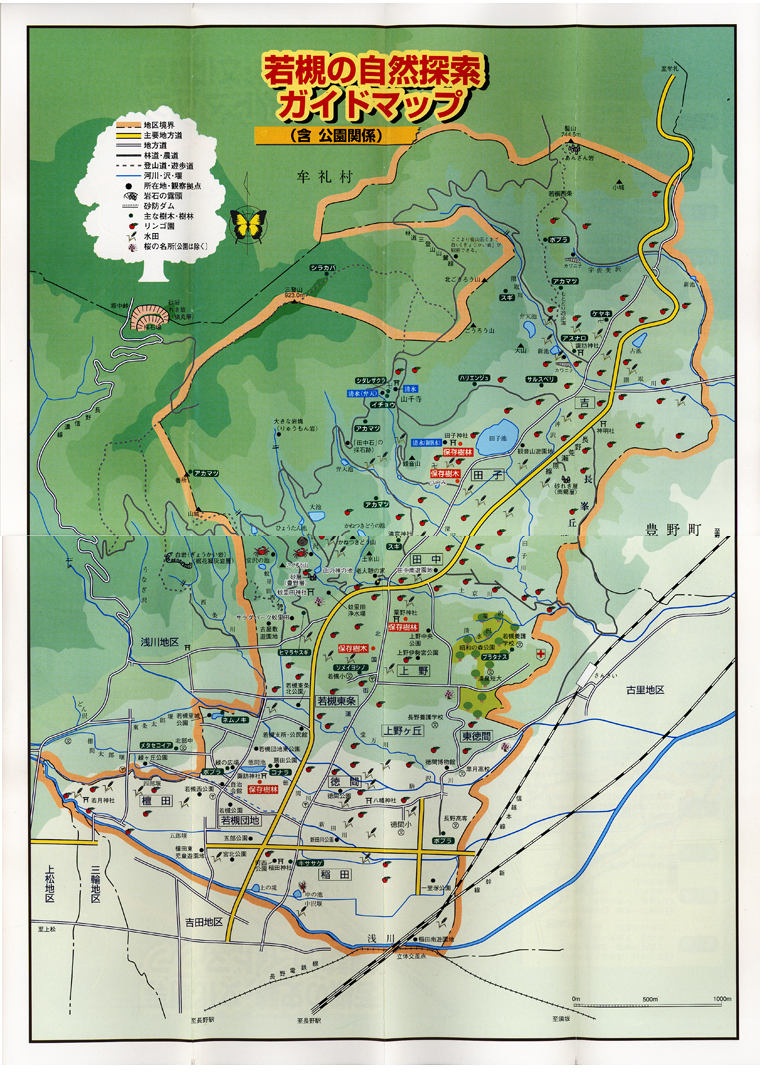

| 若槻の自然探索ガイドマップ | |

|---|---|

|

|

若槻の歴史と史跡 一覧

| 檀 田 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 稲 田 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 若 槻 東 条 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 上 野 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 田 中 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 田 子 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 吉 地 区 | |

|---|---|

|

|

| 若 槻 団 地 地 区 | |

|---|---|

|

|